皆さん、印刷用紙ってどのようなサイズがあるかご存知でしょうか?

印刷機も様々な種類があり、機械のサイズに応じて印刷する紙サイズもチョイスしていきます。

また紙によってサイズがある場合とない場合があったり、さまざまです。

今回は印刷用紙のサイズについてご紹介致します。

- 印刷用紙の規格サイズ

- 印刷用紙は全紙から半才・4つ切り・8つ切りと様々なサイズにカットできます

- 印刷用紙には紙の目がある

印刷用紙の規格サイズ

さて大量に印刷できる印刷用紙って一体どんなサイズがあるのでしょうか?

印刷用紙も規格サイズによってあらかじめ決まっています。

4/6サイズ、菊サイズ、Aサイズ、BサイズまたはKサイズなど……なにそれ?ってなりますが、日本工業規格(JIS)により規格が定められており、A4やB4のISOで定められた国際基準と同時に使用されています。

それでは紙のサイズ一覧をご紹介致します。

| 用紙名 | 四六判サイズ | 菊判サイズ |

|---|---|---|

| 全紙 | 788×1091 | 636×939 |

| 半裁 | 545×788 | 469×636 |

| 4切 | 393×545 | 316×469 |

| 8切 | 272×393 | 234×316 |

| 16切 | 196×272 | 158×234 |

| 32切 | 136×196 | 117×158 |

| 用紙名 | A判サイズ | B判サイズ |

|---|---|---|

| 全紙 | 625×880 | 765×1085 |

| 半裁 | 440×625 | 542×765 |

| 4切 | 312×440 | 382×542 |

| 8切 | 220×312 | 271×382 |

| 16切 | 155×220 | 191×272 |

| 32切 | 110×155 | 136×191 |

| 用紙名 | L判サイズ | K判サイズ |

|---|---|---|

| 全紙 | 800×1100 | 640×940 |

| 半裁 | 550×800 | 470×640 |

| 4切 | 400×550 | 320×470 |

| 8切 | 275×400 | 235×320 |

| 16切 | 200×275 | 160×235 |

| 32切 | 137×200 | 117×160 |

上記サイズが概ねの印刷用紙のサイズとなります。

4/6(しろく)判はB1ポスターを印刷するときに使用するサイズとなります。

B1ポスター(1030×728㎜)を印刷する場合はそのサイズより大きな紙を用意する必要があります。

印刷する際には紙を咥える爪のようなものが印刷機にあり、咥えに紙を固定させて印刷します。

よって実際サイズより大きな紙が必要となります。

A4カタログの中綴じタイプ(ホッチキス止めのパンフ)であれば、A判全紙(625×880)の紙サイズで賄えますが、無線綴じとばれる製本タイプ(週刊少年ジャンプのような背表紙のあるもの)は背幅と呼ばれる部分が面積を取るためA判サイズでは紙が小さく、菊判サイズ(636×939㎜)を使用することもあります。

またL判やK判サイズは主に板紙という種別になります。これはある程度厚みのある紙が用いられ、

パッケージなどによく使われる厚みとなります。

印刷物の仕上がりサイズや用途に応じて、紙を選択していくことになります。

日本工業規格JISサイズ

| サイズ | A判仕上がりサイズ | サイズ | B判仕上がりサイズ |

|---|---|---|---|

| A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |

| A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |

| A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |

| A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |

| A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |

| A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |

| A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |

| A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |

| A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |

| A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |

| A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |

上記は印刷物などの仕上がりを示す規格サイズとなります。

用紙のサイズとは別に国際標準サイズで定められた規格サイズであり、こちらは一般的によく用いられるサイズ仕様となります。コピー用紙のサイズや駅貼りのポスターサイズ、またはハガキサイズなど日常的に目にしたり使用したりするサイズが多くなります。

皆さんはこちらのサイズであればよく目にされることが多いのではないでしょうか?

印刷用紙は全紙から半才・4つ切り・8つ切りと様々なサイズにカットできます

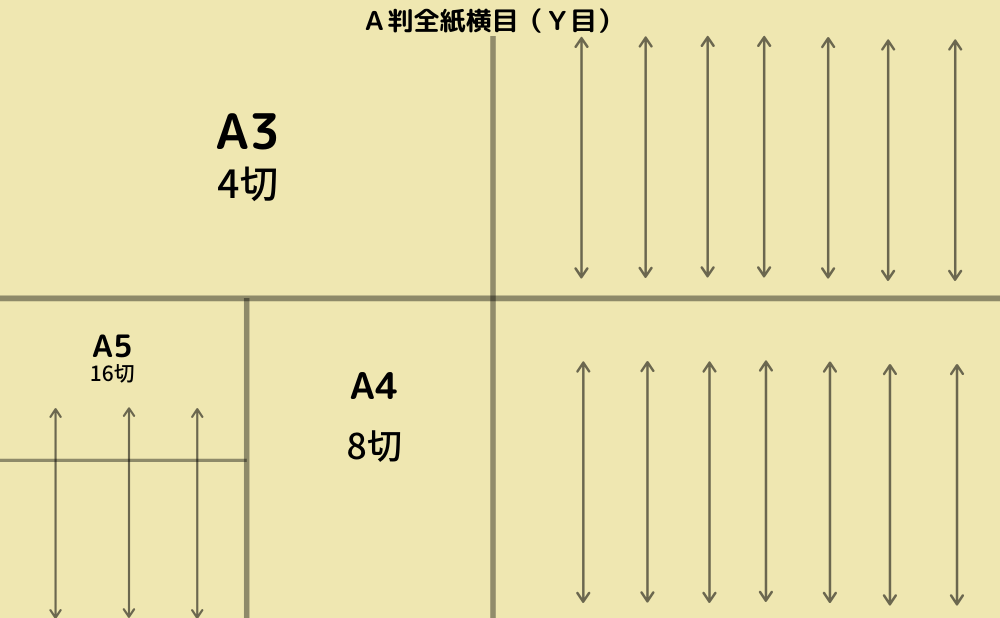

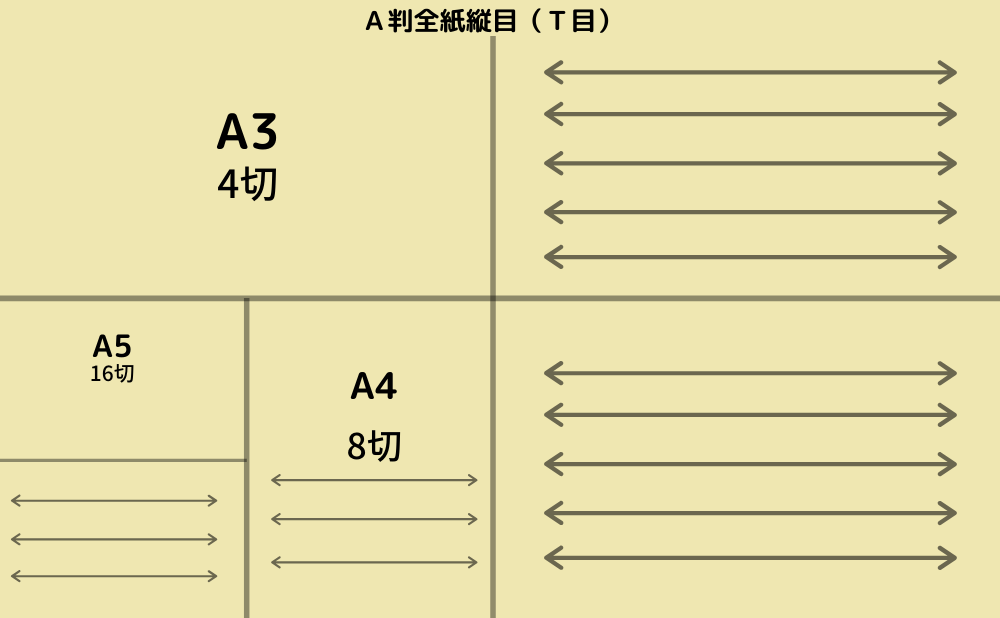

印刷用紙は全判と呼ばれる全紙が基本サイズではありますが、用途に応じて半分にカットする半裁サイズ、4分の1にする4切サイズ、8分の1にする8切サイズなど様々な大きさでカットすることがあります。

印刷部数が少なく少量の場合などは小さな印刷機で印刷することもあり、そのために全紙を半裁にカットして使用します。

そのため印刷物は内容や用途に応じて、印刷会社が部数や印刷物の仕上がりサイズなどを考慮して的確な紙サイズを選択して発注をしています。

印刷物は印刷機にセットする刷版(アルミのプレート板)の版面にどれだけの印刷物が掲載(付け合わせ)できるかで紙の数量が決まりますので、状況に応じて紙をカットして印刷費用を安く抑えたりするなど工夫がされています。ただカットするには断裁費用が発生しますので、見積書を取り効率良く印刷物が仕上がるように印刷会社へ相談する事が望ましいのではないでしょうか。

印刷用紙には紙の目がある

次は印刷用紙の紙の目についてご説明します。

紙の目って何でしょうか?

紙の目というのは紙を製造する際に繊維の目があり、繊維の方向が紙の目となります。

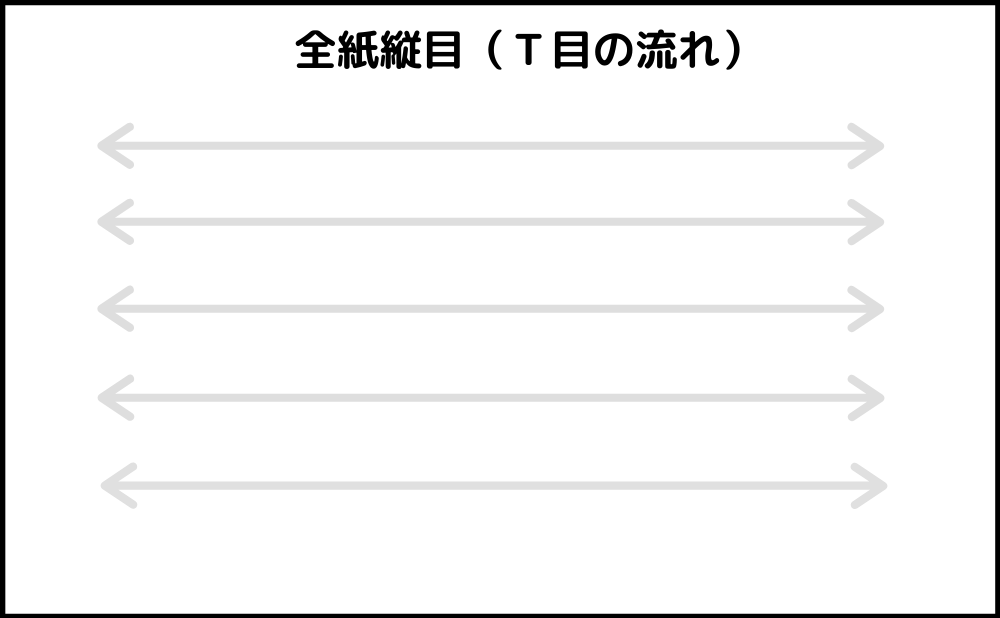

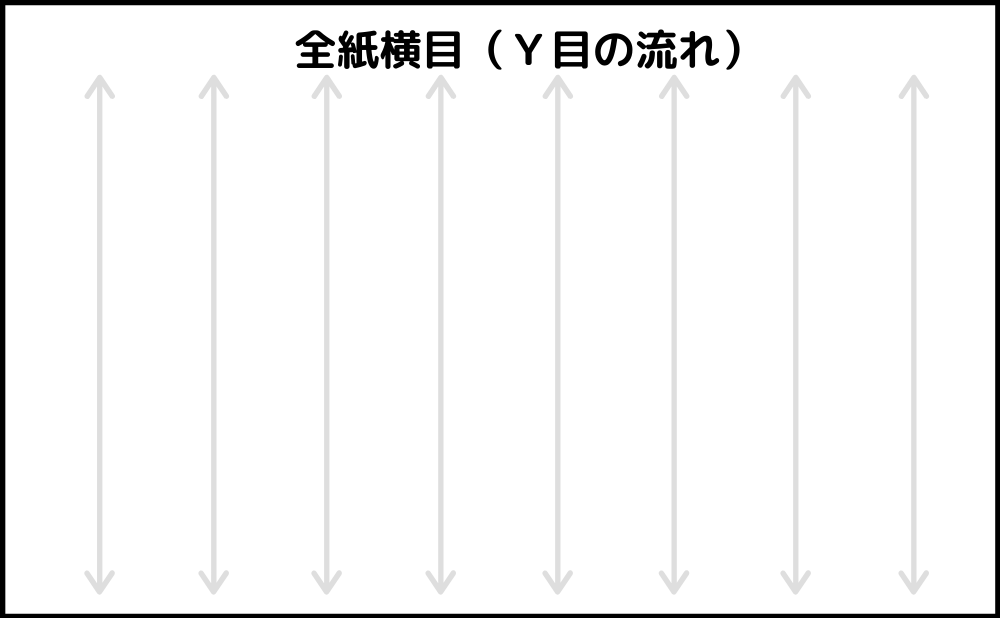

紙の目は繊維の流れ(流れ目)とも呼ばれ、全紙の長辺に平行な繊維の紙は縦目、全紙の長辺に垂直な繊維の紙は横目と言います。縦目・横目はそれぞれT目・Y目と表現されます。

紙の目は印刷物により縦目(T目)を選ぶか横目(Y目)を選ぶか重要な要素となります。

A4の縦向きのパンフレットであれば、横目(Y目)を使用します。印刷後、折り加工や製本工程がある場合は紙の繊維の目に沿って折るほうが折り易くなります。このように紙目に沿っておることを順目と言います。また目に逆らう事を逆目と言い、実際逆目で製本すると本が開きづらくなり違和感がでてしまいます。

別の例としては、A4の2つ折りパンフ(A3を2つに折る状態)では横目(Y目)を使用しますが、A4サイズを3つ折りする場合は縦目(T目)を使用します。ただすべての紙に縦目(T目)横目(Y目)が存在するわけでも無く、選択する紙によっては縦目が無い場合もありますので、注意が必要となります。

短辺に沿って平行な流れ目である 横目(Y目) 長辺に沿って平行な流れ目である 縦目(T目)

A4縦型のパンフレットはY目の紙を使用(製本しやすい)A4の3つ折りパンフはT目の紙を使用(折り目に沿う)

以上が紙の目に対しての簡単な説明となります。

中々普段では使用しない言葉が多く、理解するのも時間がかかると思いますが、印刷用紙って色々なサイズがあり、それを用途に応じて半分にカットしたりできるという事が分かれば充分だと思います。

あと紙には目があり、目に沿って加工をしないと仕上がりに不具合がおきてしまう事が頭の片隅に記憶として残れば良いかなぁと思います。