世の中にある印刷物の大半を占めるカラー印刷ですが、実際そのしくみはどのようになっているのか?

今回のテーマはカラー印刷が実際どのような仕組みで表現されているのかをご紹介します。

プリプロ編集長

プリプロ編集長カラー印刷の基礎になる4つの色の紹介を含めてご紹介しますね!

●カラー印刷の基礎である4つの色とは

●網点について

●カラーチャートの活用例

●階調が滑らかなグラーデ-ション

カラー印刷の基礎である4つの色とは

カラー印刷の基礎である4つの色とは何でしょうか??

印刷は基本色であるCMYKの4つの色から成り立ちます。

C=シアン、M=マゼンタ、Y=イエロー、K=ブラック

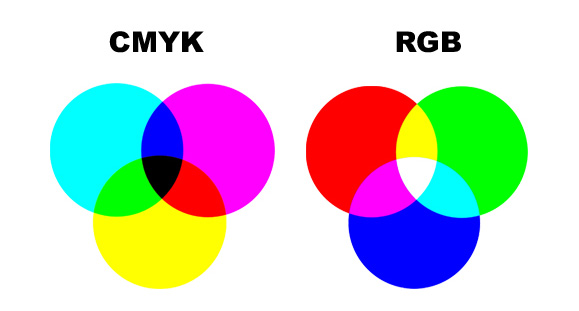

色の3原色であるCMYKと光の3原色であるRGB

このCMYKは印刷する場合において表現されるものであり、色の3原色と呼ばれています。これに対してRGBと呼ばれる表現がありますが、このRBGはテレビやPCのモニターなどで表現される光の3原色と呼ばれています。

CMYKは3つの色であるC=シアン(水色)M=マゼンタ(ピンク色)Y=イエロー(黄色)が基本となり、重なっている部分がK=ブラック(黒色)の表現となります。RGBは3つの色であるR=レッド、G=グリーン、B=ブルーの3つの色の表現となり、重なったところは白となります。

紙に印刷する上ではこのCMYKが基本色となり、プロセスカラーとも表現されています。3つの色が混ざ合わされることで黒に近くなりますが、このことを「減法混合」「減法混色」とも呼んでおります。実際にはCMYの3色をすべて混ざ合わせた色は黒っぽい色にはなりますが、完全な黒ではない為にもう1色であるK(ブラック)を加えて補っています。

一方でRGBでは光の3原色と呼ばれている通り、テレビやPC、スマホの画面はこのRGBで表現されており、人間は光の反射で色識別を判断しており、視覚によるR=レッド、G=グリーン、B=ブルーの色の組み合わせで色の認識をしています。

RGBの各色が重なり合うことで白になりますが、このことを「加法混色」と呼んでいます。

CMYKとRGBでは表現の方法がそもそも違います。

印刷で色を再現するにはCMYKの4つが基本となります。

色の掛け合わせにより様々な色が表現できる

カラー印刷が基本の4色CMYKで表現できることはお伝えしましたが、では何故たった4つの色で様々な色が表現できるのでしょうか?それは主にCMYの3色がそれぞれに合わせ混じわる事で様々な色が表現できるのです。

そのことを色の掛け合わせと表現しています。例えばC(シアン)とM(マゼンタ)を掛け合わせると、青色や紫色のような色になります。C(シアン)とY(イエロー)を掛け合わせるとどうなるでしょうか?ズバリ黄緑や緑色となります。

小学校の図工で絵具を使用した記憶を思い描いてもらえればいいのではないでしょうか。絵具のパレットに様々な色を出して、他の色と混ぜ合わせた記憶はないでしょうか。まさに印刷における色の表現はこの絵具のパレットのような表現と言えます。

ですが、色を混ぜ合わせるといっても4色同士の混ぜ合わせのみでは限界があるのではないでしょうか。

色には濃淡がありますが、絵具であれば薄くするには白の絵具を混ぜたり、水で薄めたりしませんか?それと同じことが印刷の色の表現でも必要となります。それを表すのが網点と呼ばれる、点の集合体の大小で濃淡を表現しています。

網点とは

では網点とは一体何でしょうか?

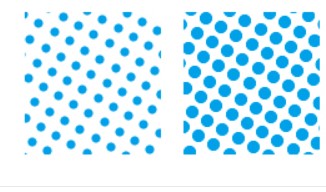

網点とは印刷物をルーペ等で覗いてみるとよく分かりますが、印刷物の色の表現はそもそも網点の集合体で表現されています。網点の大きさで色が濃く見えたり、薄く見えたりすることで色の濃淡を表現しているのです。

網点の大きさは1%~100%まで

網点は1%と呼ばれる極小のサイズから100%とよばれる点が真っ黒で見えないサイズ(ベタ)まで1~100の数字で表現されています。よく製版や印刷会社の方からC20%、Y30%などの表現を聞く事がありますが、まさに網点で表現された色の事を指しています。

網点の数字が小さいほど点の大きさが小さくなり、逆に大きくなれば点の大きさも比例して大きくなります。

このように普段カラーの印刷物をただ見ているだけでは気づかない事ではありますが、印刷された色は実際は細かい網点が色々な大きさで混ざり合って様々な色や写真などを表現しているのです。

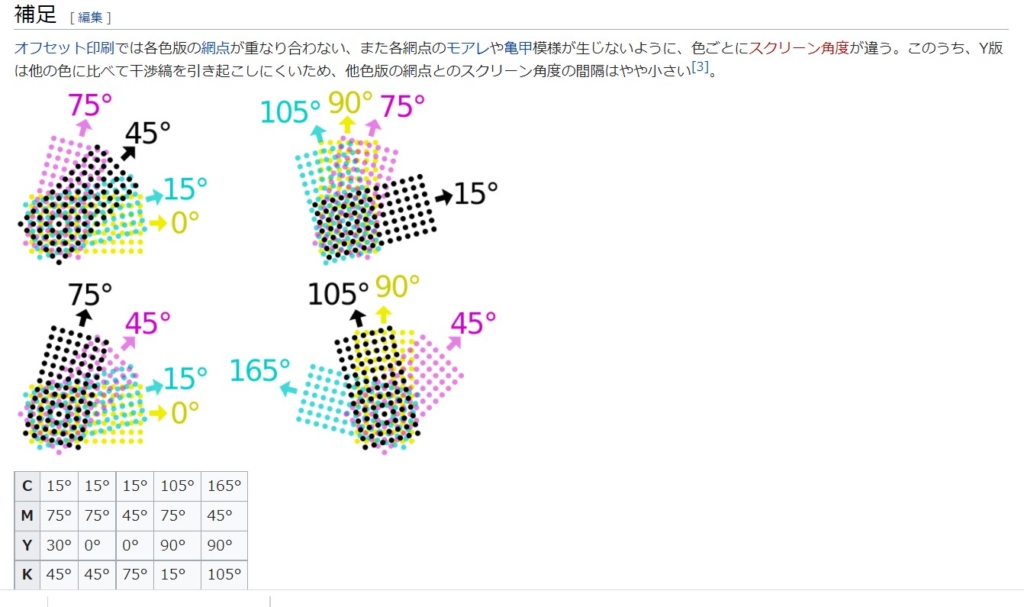

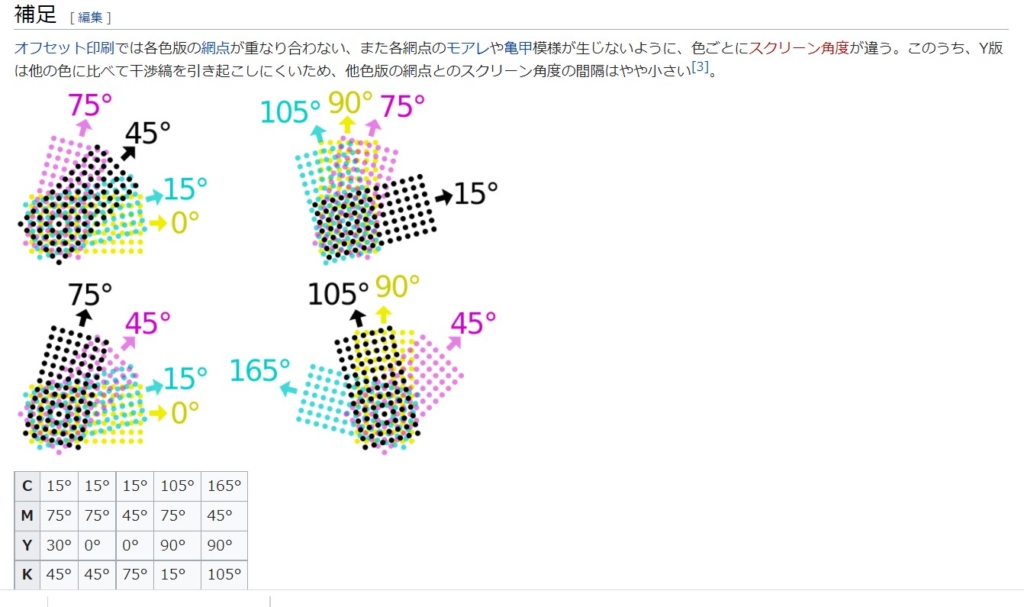

網点の角度について

網点の集合体が色の表現をしていることはお分かりでしょうか。

4つのプロセスカラーであるCMYKのそれぞれには、実は網点に定められた角度が存在しております。

CMYKのそれぞれに角度目をつける事により、お互いが定められた配列で並び、干渉せずに絵柄や写真を綺麗に描写できるのです。この網点の並びが干渉し合うと、「モアレ」と呼ばれる現象が発生し、写真や柄などが綺麗に表現できずいびつな印象を与えてしまいます。

C(シアン)15°M(マゼンタ)75°

Y(イエロー)90°K(ブラック)45°などに適度に網点の角度が割り振られており、お互いが重なっても描写が綺麗になるように工夫されています。

網点には大きさで濃淡を表現する他にも角度を決めることにより

それぞれが規則正しい配列で印刷物を表現しているのです

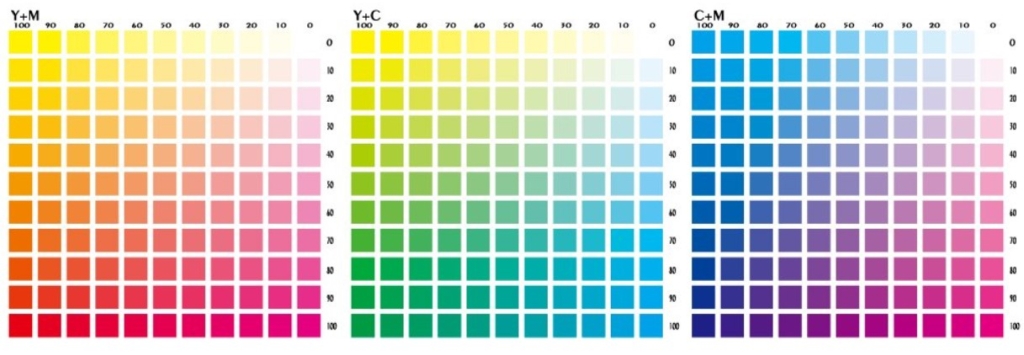

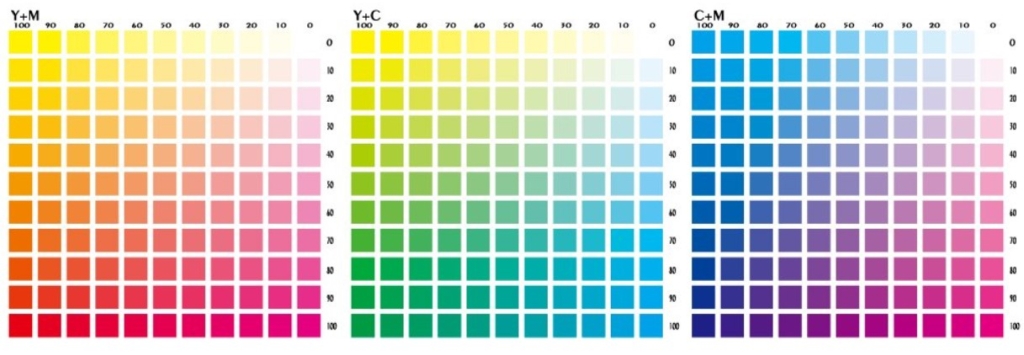

カラーチャートの活用例

ここまでカラー印刷におけるCMYK各色の網点の存在を説明してきました。

では実際に印刷で仕上がるカラーイメージをどのような形で作成するか、特にデザイン制作の現場においては色のチョイスは非常に重要な要素となります。

色をチョイスする為に、目安や参考になるのが「カラーチャート」の存在です。

カラーチャートとはデザインや製版・印刷の現場でよく使用されている色の見本帳でもあります。

カラーチャートはCMYKのそれぞれ各色の網点の大きさに応じた色濃度を表現しています。これにより、様々な色の掛け合わせ例や単色での濃度などが一目で確認できます。実際にC30%、M50%、Y50%などの複雑に掛け合わされた色がどのような色になるかを確認できます。

チラシやパンフレットなどをデザイン制作する上で色の配色や濃度は非常に重要となりますので、カラーチャートを活用して実際に仕上がる印刷物の色を想像することが重要です。もちろんillustratorなどのデザインソフトでもパレット上で色のイメージは把握できますが、あくまでモニターでの表示となりますので、紙で表現する印刷物の場合はカラーチャートで実際の色を確認することで、モニターと印刷物との仕上がりの大きなギャップを防ぐことに繋がります。

印刷前には製版業務を行う必要があります。最終的な色の調整はこの製版業務ですべて管理をおこない、実際印刷される版が作成されることになります。

カラーチャートを上手く活用することで、印刷物で仕上がる色があらかじめイメージしやすくなります。

階調が滑らかなグラーデ-ション

大まかではありますが、カラー印刷で使用される色構成を把握できたのではないでしょうか。

網点の大小で濃淡を表現し、各色の掛け合わせで様々な色を表現することが基本ではありますが、色にはある範囲内で一定の色濃度の場合もありますが、範囲内で色の濃淡が表現されていることもあります。指定された範囲内で色の濃度が変化する事を「グラデーション」とよんでいます。

グラデーションはある一定の範囲内を色の濃度で変化をつける事になりますので、色の階調が非常に滑らかであることが特徴です。カタログ表紙のデザインに使用したり、単調な説明やデザイン部分にアクセントをつける事で、視覚的に効果を与えることが可能となります。

このグラデーションでは指定された範囲内で色の濃度が違いますので、例えばある箇所で10%~50%の範囲で網点が連続的に細かく表現されたり、幅広いものでは0%~100%(真っ白からベタまで)グラデーションの階調が滑らかに続くデザインもあります。

ただ狭い範囲で極端なグラデーションの強弱をつけてしまうと、網点のトーンジャンプがおこり滑らかな階調が損なわれてしまいます。トーンジャンプとは網点の連続的な階調が切れてしまい、いきなり濃度が上下することで印刷した際に色の段差やムラが見える現象をいいます。

せっかくの滑らかな表現が崩れることにもなりますので、グラデーションの範囲や濃度はあらかじめ無理のない範疇で表現することがオススメです。

グラデーションを効果的に使用することでデザインが見栄えが

よくなります。ただ範囲や濃度の設定には気をつけておこなうほうが

いでしょう。

まとめ

今回はカラー印刷がたった4つの色で再現できる理由をご紹介してきました。

最後に今まで紹介してきた内容をまとめてみました。

もう一度おさらいで見ていきましょう。

C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)この4つの基本色をプロセスカラーと呼んでいます。

この4つの色は色の3原色と呼ばれており、印刷の色を表現する際必須となる基本色となります。対してモニターやテレビの画面などはRGBの領域となり、R(レッド)G(グリーン)B(ブルー)光の3原色と呼ばれています。

C(シアン)とM(マゼンタ)を掛け合わせると青色や紫色になるなど、4つの色を上手く掛け合わせることで様々な色が表現できます。まさに絵具をパレットで混ぜて色をつくっている感覚ではないでしょうか。

印刷物は細かな網点の集合体で形成されており、色の濃淡はこの網点の大小で薄くなったり、濃くなったりします。

網点の表現は1%~100%とういう数値で表現されており、数値が大きくなる程、濃度が濃くなっていきます。

色の濃度や掛け合わせの色の見本帳とも言えるカラーチャートを活用することで、実際の色を確認できます。デザイン制作で確認するモニターで見る色と実際印刷物で使用する色は違いがでますので、よく確認が必要となります。

●グラーデ-ションはある範囲の中で色の濃淡を表現することができます。

●デザインに応じて変化をつけたりできますので、視覚的な効果があります。

●網点の数値を○○%~○○%までと指定する事でその範囲で滑らかなグラデーションが可能となります。

●極端に狭い範囲で濃度差がある場合はトーンジャンプと呼ばれる現象につながり、滑らかな表現が崩れてしまいます。

以上で簡単にカラー印刷の色についてご紹介をしてきました。この4つの色ですべての色が再現できる訳ではありません。

プロセスカラーで表現できな色は『特色』、『スポットカラー』と呼ばれるスペシャルな色で表現できます。

印刷で表現できる色域は非常にたくさん存在します。デザイン制作から紙媒体の印刷物になるまで、色の変化がどのようになるのかを考えると、非常に興味深くなるのではないでしょうか。

最後までご覧いただきありがとうございました。