世の中にたくさん存在する印刷物ですが、チラシやパンフレットは出来上がったもので見ることがほとんです。

実際に印刷物がどのようにして印刷されているか、皆さんご存知でしょうか?

今回の記事はデザインデータが校了(内容OK)された後に、どのような流れで印刷されているかをご紹介します。

印刷工程の流れ~ 刷版から印刷までというテーマでお伝えしていきます。

- 校了から刷版までの下版について

- 刷版工程について

- 印刷用紙の積み作業

- 版セット・印刷色合わせ&刷りだし

- 本番印刷・抜き取り・刷了まで

- まとめ

校了から刷版までの下版について

校了という言葉をよく耳にしますが、グラフィックデザイン制作や製版・印刷業界においても良く使われる言葉の一つです。

校了とはillustrator等のデザイン制作ソフトで作成されたデータが『完全に内容のOKがでました』という意味です。

要は『印刷してもOKですよ』という意味合いとなり、連絡を受けた印刷会社は下版準備に取り掛かります。

よく印刷会社の人から下版っていう言葉を耳にしますね。。

『下版』って何?

下版(げはん)という言葉は業界では当たりまえに使用している言葉です。

版を下ろすという意味合いもあり、下版と言われています。

印刷工程の直前に刷版という工程がありますが、刷版工程に取り掛かかる前準備といってもよいでしょう。

下版とは:製版(印刷の前工程を行う作業)工程を終えて、印刷する前に印刷媒体の最終確認を行い、色見本や校了原稿となる印刷見本や加工原稿を作成して、刷版工程につなげる作業のこと

下版作業をすることにより、次の工程である刷版工程へ進むことになります。

刷版工程について

下版作業を終え、印刷原稿などが用意できた後は、刷版工程にうつります。

刷版とは一体なんでしょうか?

刷版とは印刷機にセットする大きなアルミのプレート(板)を作成する工程のことです。

カラー印刷とよばれる印刷の場合はこのプレートを4枚(4版といいます)出力する必要があります。

何故4版なのかと言いますと、カラー印刷の場合はC(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)K(ブラック)という4つの色構成から成り立ちます。ゆえに4版の独立したプレート(版)を刷版工程で作成する必要があります。

何だか少しややこしい感じがするけど、プレートが無いと印刷機にセットできないという事かしら。。。

そうですね。カラー印刷の場合、印刷機にセットする4つのプレートが必要になり、それを基に印刷される仕組みになっています。ちなみに印刷物は表・裏の両面で印刷する場合が多いので、両面カラー印刷の場合は合計8版のプレートが必要となります。

刷版(プレートの仕組み)

では実際に刷版というアルミのプレート板がどのようなものかをご紹介します。

刷版はPS版とも呼ばれ、アルミの板で作成されており、版に感光剤という薬剤が塗布されています。原版の板をプレートセッターという刷版を出力する機械にセットし、コンピュータ操作で絵柄の内容を板に焼き付けます。

このプレートセッター内で露光がおこなわれ、原版の板に絵柄として必要な部分が焼きつけられ、それ以外の部分は感光剤が現像液によって流されて白くとばされます。焼き付けられた部分にCMYKの各4版の版が作成され、インクがつくことで印刷することができます。絵柄の無い流された部分は親水性をもち、絵柄のある部分はインクがつきますので、水と油の関係性で上手く均衡が保たれます。

刷版を出力するサーマル機

データより印刷物の内容を反映して各4つ(CMYK)の版を出力します

CTP((Computer to Plate)について

CTP((Computer to Plate)とはダイレクトにデータからプレートへ印刷する内容を焼き付けて出力することです。一連の刷版を作成する作業はプレートセッターという機械を使用してデジタル処理で行われています。

A4サイズのチラシを例にあげますとチラシを印刷する場合、両面カラー印刷の場合はこのCTP刷版によって両面で8版(表裏の各CMYK版)が必要となります。

この版は内容校了の承諾を得て出力したものです。もし万が一追加修正がある場合は版を再度出力し直す必要がありますので、最終確認は念入りに行う必要があります。いわば印刷前の最後の砦になる部分といえます。

時代の変化に伴い、版を作成する工程もデジタル化が進んできました。

刷版でおこなう丁付け作業&面付作業

ここでは刷版をおこうなう上で、重要な丁付け作業と面付作業について簡単にご紹介します。

丁付け?・面付作業??

また分からない用語がでてきますね。。

そんなに難しことではありませんよ。

印刷する上で丁付けや面付作業はとても重要となります。

丁付け作業とは、チラシなどを印刷する場合は同じ内容のものを2つ・3つ・4つ…と並べて印刷していきます。印刷する機械のサイズにもよりますが、半裁機とよばれる小型な印刷機の場合はA4サイズのチラシであれば4つ(4丁)を並べて印刷します。

同じ印刷物を刷版工程で並べることを丁付け作業と呼びます。これはチラシなどの印刷物が紙にどれだけ内容物を掲載できるかということで費用面にも関わる重要な要素です。

例えば1,000枚のA4サイズのチラシをお願いするときは4丁付けをすることで大きな印刷用紙に4つの同じ絵柄が掲載されますので、印刷通し(実際に印刷機に紙が通る枚数)でいえば、250枚となります。1,000÷4=250の計算となり、総部数は1,000枚ですが、実際に4丁付けを行うことで印刷通し枚数は250枚となります。印刷料金はこの通し枚数によって単価が設定されています。

このように刷版では効率よく印刷するために、丁付けという作業もおこなっています。

また違う内容のチラシを同時に印刷することも可能であり、2種類のチラシを各2丁づつ付け合わせて印刷することもあります。

面付作業も同様です。印刷物が本になるように面付作業を行いますが、刷版で各ページを送ることも可能となります。

印刷物の部数により、紙にどれだけ印刷物が掲載でききるかを考える

丁付け作業は効率的に印刷するうえで重要なポイントです。

印刷用紙の積み作業

刷版工程が終了すれば、次はいよいよ印刷工程へと進んでいきます。

印刷するには当然ですが、印刷用紙が必要となります。

印刷用紙はコピー機のようにトレーに紙を入れるという単純な作業ではありません。

印刷機の給紙部分に印刷用紙をセットする必要があります。この作業を紙の積み作業といいます。

印刷用紙はワンプと呼ばれる包装された紙につつまれた状態で納品されます。紙の種類にもよりますが、1包装で250枚(1束)入りのものが多く、印刷通し枚数分の紙を積み込む作業が必要となります。

紙を積む作業は慣れるまでコツを掴むのが

難しいと言われています。

紙を積む作業は、印刷機のオペレーターがおこないますが、印刷用紙はサイズが大きく、束ねて給紙台紙の上にセットしていきますが、ただ積むだけではありません。印刷機に紙がスムーズに通るように積む必要があります。

紙を積むときの注意として、紙が折れた状態で積んでしまうと印刷機に紙が詰まります。詰まることで機械が止まり、印刷工程に支障がでます。また紙は静電気を帯びていることもあり、密着した状態で紙を積み込んで送りこむと、上手く送ることが出来ずに紙詰まりの原因となります。

紙を積む作業にあたっては、できる限り紙と紙の間に空気を送り込み、スムーズに印刷できるようにオペレーターが工夫をしています。この作業が印刷をスムーズにおこなう上で重要なポイントとなります。

紙を積む作業は単純に見えるけど、

様々な工夫がされているのね。

版セット・印刷色合わせ&刷りだし

紙の積みを終えていよいよ印刷開始となります。

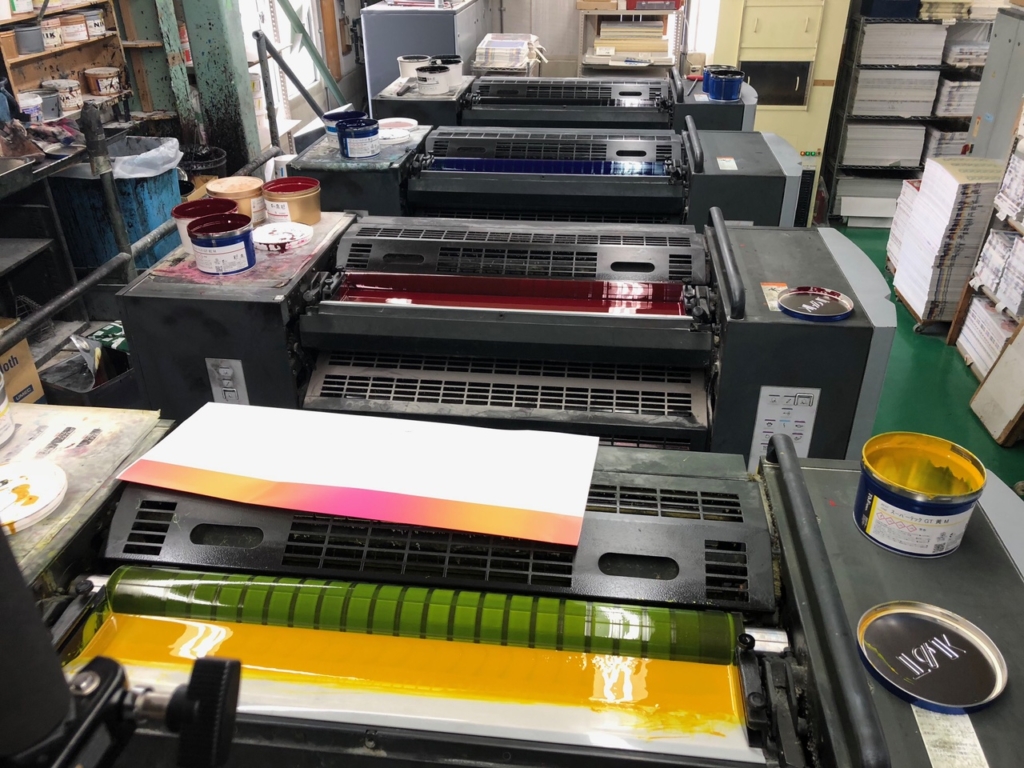

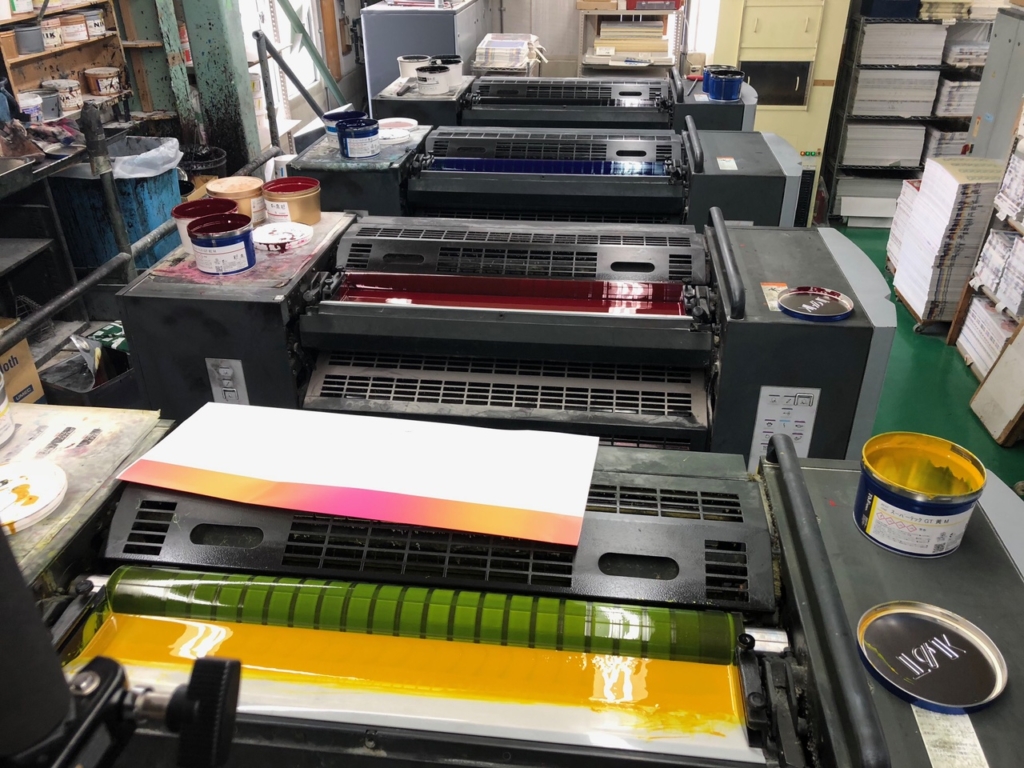

印刷開始前には、先程説明しましたCTP出力した各版を印刷機にセットしていきます。カラー印刷の場合は先述しましたCMYKの4つの版を印刷機にセットします。

版はこれから印刷する版に変更するために前の印刷物の版と入れ替えをおこないます。これを版替え作業と言います。

版をセットするには前の仕事で使用したCTP版を取り出し、今回新たな版をセットする必要があります。これを版替えと呼んでいます。

新しい版をセットしています。これを4版おこないます。

版のセットを終えれば印刷スタートとなります。

印刷は殆どが色見本という原稿を見ながら印刷をおこないます。前工程で校了となった校正見本(本紙色校正や簡易校正)を見本としますが、スタート開始時は色の調整やインクがなじむまで時間がかかります。

4色印刷機のローラ部分にインクを入れて刷り出しの色調整をおこないます。

ここで重要なことは原稿に色を合わせていく調整や、見当とよばれる位置合わせなどをおこないます。紙によって見当が合いづらいこともあります。特に薄い紙などは紙が波打つこともあり、見当が合いづらくなります。紙は温度や湿度により伸縮することもありますので、最初の刷り出しで色調整と同じぐらい※見当合わせも重要です。

見当合わせについて

印刷機を調整したり,版の位置を動かして,被印刷物の所定の位置に印刷できるように調整すること。

印刷用語集:見当合わせより/一般社団法人 日本印刷産業連合会より引用

印刷の刷り出しはインクの調整や見当合わせなど大量に印刷する前に

必要になる前準備となりますので非常に重要です。

刷り出しは印刷する絵柄にもよりますが、約30分ぐらいかけて調整をおこないます。その調整にも印刷用紙を使用することになりますので、必ず印刷予備として実数の枚数より多めに予備紙が必要となります。およそですが数十枚~数百枚必要となります。

本番印刷・抜き取り・刷了まで

いよいよ印刷が本格的にスタートしますね!

今まで準備に色々大変でしたね。

そうですね。でもここからが本番です。

まだまだ気を抜けない事が沢山ありますよ!

刷り出しが無事終わり、色見本との調整や見当合わせなどの確認がしっかりできれば、本番スタートとなります。

印刷はここから回転数を上げて、高速で大量の印刷物を刷っていくことになります。

基本的な印刷濃度や見当などは刷り出しでおこないましたが、これで安心ではありません。むしろここからの管理や調整具合が印刷オペレーターが日々努力しているところではないでしょうか。

およそですが枚葉印刷機では1時間に約7,000~10,000回転ほど印刷機を動かします。業界では印刷機を動かすことを回すとも言いますが、ただ単純に見ているだけの作業ではありません。

高速での印刷は短時間で多くの印刷物を刷り上げることが可能です。

印刷機を高速で回していると、様々なことが発生します。まず調整した色見本との整合性が保たれているかの確認が必要となります。ずっと印刷機を回しているとインクの付き具合や色の変化がおこります。例を挙げると人物の顔色などは刷り出しの際には綺麗な感じで刷り上がっていますが、時間が経つとインク濃度の変化で顔色が赤くなり過ぎることもあります。

そのような変化に対応するために、印刷機を管理するオペレーターや印刷機長(印刷機を任される責任者)が印刷物が問題なく刷れているかを確認していきます。定期的に印刷物を確認するために抜き取り検査をおこないます。

抜き取り作業は安定した印刷物を供給するために、必要な作業となります。

抜き取り作業で確認するポイントは

- 印刷濃度の確認

- 色見本との整合性

- 見当の確認

- ゴミや汚れが付着していないかの確認

などが挙げられます。

●濃度の確認は印刷機の濃度管理において一定のインク濃度が保たれているかを測定しています。

●色見本との整合性があるか、見本と比べてバラツキがないかなどの確認をおこないます。

●見当の確認は、4版の位置がズレていないかトンボを見ながら調整をしていきます。

●印刷中に版にキズが付いたりして、絵柄や印刷していない部分に汚れやゴミなどが無いか確認していきます。また絵柄にベタなどの濃い部分があれば、インク量が多いため汚れの原因や色ムラが無いかを確認します。

定期的に抜き取り作業を行い目視で印刷物の品質が保たれているかを確認していきます。印刷用紙は非常に大きく面積も広いために、細部まで確認する作業は大変です。

抜き取り検査をして印刷物の安定した品質を保つために、オペレーターが濃度や色目の調整をおこないます。

このように印刷物が完全に刷り上がるまで、慎重に内容を確認しながら進めていきます。そして規定の部数を印刷し終わると印刷工程は終了します。刷り上がた状態を刷了(さつりょう)と呼んでおり、刷り上がった印刷物を刷了紙と言います。

部数が多い場合は途中で紙を積み換えたり、抜き取り作業を繰り返し機械の調整をおこなったりと、一つの印刷物を仕上げるのに時間を要します。特にページ数の多いパンフレット等は印刷するページが多くなるため、必然と印刷する台数が増えますので、チラシやポスター等に比べても時間がかかります。

刷了された印刷物は次の工程である加工現場へと移されます。加工は印刷媒体により内容が異なりますので、指示された内容に基づいて、断裁加工であったり、折り加工・製本工程と進んでいきます。

印刷物として仕上がるまでは、様々な工程を経ることになりますので、如何にトラブルなく印刷物を仕上げるかは、各セクションで、しっかり管理をおこなう必要があります。

印刷が終了するまで、様々な工程を経て、しっかり管理することが

とても重要ですね。まだこの後には加工もありますので、印刷物が完成するまで本当に気が抜けませんね!

まとめ

今回は印刷工程の流れ~刷版から印刷までをご紹介してきました。

印刷する前にも様々な準備と工程があります。おさらいとして簡単に下記にて内容をまとめてみました。

印刷って簡単なものかと思っていましたが、様々な工程があり

驚きました!

そうですね。今回はオーソドックスな流れで基本をご紹介してきましたが、印刷物が複雑であれば、より準備や確認は重要となります。

毎日数多くの印刷物が印刷されていますが、そのほとんどが今回ご紹介した流れで印刷されています。印刷物はこれで仕上がりではありませんので印刷後、加工や製本といった工程も非常に重要となりますので、また加工についてご紹介していきたいと思います。